Kommunale Wärmeplanung der Stadt Mengen

24.07.2025

Projektbegleitende Offenlage - Analyse lokaler Potenziale zur Wärmebereitung

KWP Mengen: Projektbegleitende Offenlage

1. Allgemeines zur kommunalen Wärmeplanung

Der kommunale Wärmeplan ist ein strategisches Planungsinstrument zur Entwicklung einer erneuerbaren Wärmeversorgung in Mengen. Auf geografischer Ebene werden die zum Pla-nungszeitraum aus technischer als auch wirtschaftlicher Sicht bevorzugt einzusetzenden Wärmeversorgungsvarianten für das Jahr 2040 ermittelt. Er adressiert sowohl die interessier-te Bürgerschaft als auch kommunale Entscheidungsträger sowie Stakeholder aus Gewerbe, Handel, Dienstleistung und Industrie. Dem Wunsch nach Beteiligung von Bürgerschaft und Stakeholdern wird im Rahmen der Akteursbeteiligung folge getragen.

Die kommunale Wärmeplanung lässt sich, wie in der nachfolgenden Grafik aufgezeigt, in fünf Projektphasen untergliedern. Im ersten Schritt wird eine Eignungsprüfung durchgeführt. Hier-bei werden Gebiete identifiziert, welche aufgrund ihres niedrigen Energiebedarfs und fehlen-der lokaler Potenziale für die Versorgung durch ein Wärme- oder Wasserstoffnetz voraus-sichtlich ausgeschlossen werden können. Diese werden einer verkürzten Wärmeplanung un-terzogen. Anschließend wird der Ist-Stand der Wärmeversorgung auf der Gemarkung der Stadt Mengen analysiert. Darauffolgend werden lokale Potenziale zur erneuerbaren Wärme-versorgung erfasst und Einsparpotenziale abgeschätzt. Aus der Gegenüberstellung des Ist-Stands und den lokalen Wärmepotenzialen wird ein Zielszenario der erneuerbaren Wärme-versorgung bis 2040 ausgearbeitet. Anschließend wird eine Umsetzungsstrategie mit Maß-nahmen entwickelt, um das angestrebte Zielszenario zu erreichen.

Durch die kommunale Wärmeplanung entstehen keine über die gewöhnlichen gesetzlichen Anforderungen hinausgehenden Verpflichtungen für Bürger, Gebäudebesitzer oder die Kom-mune. Eine frühzeitige Pflicht zum Einsatz von 65 Prozent erneuerbarer Energien zur Gebäu-debeheizung wird durch die kommunale Wärmeplanung nicht hervorgerufen. Weiterhin gelten hierfür die gesetzlichen Fristen auf Bundes- und Landesebene.

2. Eignungsprüfung

Nach § 14 des Wärmeplanungsgesetz können auf Grundlage der Eignungsprüfung Teilgebie-te einer verkürzten Wärmeplanung unterzogen werden. Dafür sind Gebiete geeignet, die von einer künftigen Versorgung durch Wärme- oder Wasserstoffnetze mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden können.

Nach erster Abwägung der vorhandenen Erschließungs- und Wärmequellenpotenziale wurden keine Teilgebiete einer verkürzten Wärmeplanung unterzogen.

3. Analyse des Ist-Zustandes

Die Analyse des Ist-Zustandes ist weitestgehend abgeschlossen. Änderungen können weiter-hin über die Projektphasen hinweg im Rahmen der laufenden Akteursbeteiligung vorgenom-men werden. Die nachfolgend vorgestellten Ergebnisse sind als vorläufig zu betrachten, zeichnen aber ein prägnantes Bild über die Wärmeversorgung der Stadt Mengen.

2.1 Vorgehensweise

Schutz personenbezogener Daten bei der Datenerhebung/-verarbeitung

Zur Erstellung der Bestandsanalyse werden vielfältige Datenquellen herangezogen und aus-gewertet. Ein Schwerpunkt liegt auf der Auswertung der erfassten Verbrauchsdaten bspw. Verbräuche leitungsgebundener Energieträger. Höchste Priorität hat hierbei die Wahrung des Datenschutzes. So wurden die Daten in einem geschützten Bereich verarbeitet, zu welchem nur der engste Kreis der Projektmitarbeitenden Zugriff hat. Die öffentliche Darstellung der Daten findet ausschließlich aggregiert statt. Dies bedeutet, dass weder durch Ergebniskarten noch Diagramme ein Rückschluss auf Personen zu führen ist. Die kleinste aggregierte Einheit der Ergebniskarten sind eigens für die Wärmeplanung definierte Baublöcke. Die Darstellung auf Baublockebene beinhaltet zur Wahrung des Datenschutzes mindestens fünf beheizte Ge-bäude. Sind im Baublock weniger beheizte private Gebäude vorhanden, wird der Baublock auf öffentlichen Karten nicht dargestellt. Nach Beendigung der Wärmeplanung werden die personenbezogenen Daten restlos gelöscht, lediglich die aggregierten Daten werden zur rollierenden Überarbeitung des Wärmeplans gespeichert.

Akteursbeteiligung in der kommunalen Wärmeplanung

Für die Ausarbeitung der kommunalen Wärmeplanung wurden relevante Akteure identifiziert, die Einbindung dieser ist über die Projektphasen hinweg unerlässlich. Im Rahmen der Ist-Analyse werden diese insbesondere bei der Datenerhebung berücksichtigt. Wo keine direkte Ansprache möglich ist (bspw. Abfrage bei den relevanten Gewerbe-, Industrie- und Dienstleis-tungsunternehmen) erfolgte die Abfrage über eine Fragebogenabfrage.

2.2 Ist-Zustand der Wärmeerzeugung und Nutzung

Für die Stadt Mengen wurden die Wärmebedarfe bzw. -verbräuche nach Energieträger, Anwendung und Nutzungssektoren erhoben und wie nachfolgend aufgezeigt bilanziert:

Die Auswertung der Erzeugernutzwärme zeigt folgende Merkmale:

• Der Gesamtwärmebedarf nach Erzeugernutzwärme der Stadt Mengen beträgt im Be-zugsjahr ca. 120 GWh/a.

• Der Wärmebedarf wird zum größten Teil aus den Energieträgern Heizöl und Erdgas gedeckt.

• 26 % der im Plangebiet liegenden beheizten Gebäude sind an das Erdgasnetz ange-schlossen

• Durch Wärmelieferung werden ca. 6,8 GWh/a Wärme bereitgestellt.

• Rund 19 % des derzeitigen Wärmebedarfs wird aus erneuerbaren Energien, Wärme-pumpen sowie Wärmelieferung bereitgestellt

• Der Wärmebedarf für Heizwärme inkl. Trinkwarmwasser dominiert. Nur ca. 5 % des Wärmebedarfs wird zu Prozesswärmebereitung eingesetzt.

• 65 % des Wärmebedarfs ist auf Wohngebäude rückzuführen

• Innerhalb der Nichtwohngebäude ist der Sektor Gewerbe/Handel/Dienstleistung (GHD) der Haupt-Wärmeverbraucher.

INFO

Die Erzeugernutzwärme beschreibt den Wärmebedarf des Gebäudes nach dem Wärmeerzeuger (bspw. einer Zentralheizung), allerdings vor der Verteilung der erzeugten Wärme, sprich Heizungsrohre und Heizkörper. Die Bilanzgrenze der Erzeugernutzwärme ist die Gebäudegrenze.

Die Endenergie ist die Energie, welche der Heizungsanlage zur Verfügung gestellt werden muss, um die Erzeugernutzwärme zu erzeugen (Holz, Strom für Wärmepumpen [ausschließlich Strom], Erdgas).

Auf Grundlage der erfassten Verbrauchsdaten und Energieträgerverteilung wurde die folgen-de Endenergie- und Treibhausgasbilanz gebildet.

Für den gesamten Endenergiebedarf wurden ca. 140 GWh/a ermittelt. In der Stadt Mengen wird 47 % des Endenergiebedarfs durch Heizöl bereitgestellt. 31 % sind auf den leitungsge-bundenen Energieträger Erdgas rückzuführen. Durch den erneuerbaren Energieträger Holz werden ca. 14 % der Wärme bereitet.

Die größten Anteile der CO2-Äquivalente werden mit 92 % durch die fossilen Energieträger Erdgas und Heizöl verursacht. Die Wärmelieferung der Nahwärme Mengen wird derzeit aus einer Kombination aus mit Erdgas geführten Blockheizkraftwerken/Kesseln und einem Holzhackschnitzelkessel bereitet. Eine Umstellung auf Erneuerbare Energien ist bereits geplant bzw. in Umsetzung. Holz nimmt in der THG-Bilanz einen im Vergleich zur Darstellung der Endenergie deutlich geringeren Anteil ein, da dieses gegenüber den fossilen Energieträgern ökologisch besser bewertet ist. Durch die Wärmeerzeugung werden insgesamt ca. 38.400 Tsd. t CO2-äq./a verursacht, dies entspricht ca. 3,2 tCO2-äq./a pro Kopf.

2.3 Energieträgerverteilung

Die nachfolgende Abbildung zeigt einen Ausschntt der baublockspezifischen Energieträgerverteilung. Das Stadtgebiet Mengen ist zu großen Teilen mit dem Erdgasnetz erschlossen. In den durch das Erdgasnetz erschlossenen Gebieten sind darüberhinaus Heizöl und Holzfeuerungsanlagen vorzufinden. Andere Energieträger wie Flüssiggas werden vereinzelt genutzt. Der Stadtkern ist zu großen Teilen an den Nahwärmeverbund angeschlossen.

2.4 Wärmedichte

Die Wärmedichte stellt die Wärme im Verhältnis zur Baublockfläche (Wärmebedarf pro Hek-tar) dar. Diese bildet u.a. eine wichtige Grundlage für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit von künftigen Wärmenetzversorgungsgebieten. Besonders hohe Wärmedichten sind im Stadtkern und in Baublöcken mit Gewerbe-Bebauung vorzufinden.

2.5 Absoluter Wärmeverbrauch/-bedarf

In der nachfolgenden Grafik ist der absolute Erzeugernutzwärmebedarf pro Baublock in Form von proportionalen Symbolen aufgezeigt. Durch die Darstellung in proportionalen Symbolen ist die Identifikation von Bedarfsschwerpunkten möglich. Diese bilden, neben weiteren Kriterien, eine Grundlage für die Identifizierung von möglichen künftigen Wärmeversorgungsgebieten und zur Identifikation von Ankernutzern für ein Wärmenetz.

Wie im Kartenausschnitt aufgezeigt, sind Bedarfsschwerpunkte vor allem in mit Nichtwohngebäuden bebauten Baublöcken vorzufinden.

Analyse lokaler Potenziale

Die Ermittlung der Einsparpotenziale durch Gebäudeeffizienz einerseits und der lokalen er-neuerbaren Potenziale zur Wärmeerzeugung andererseits ist weitestgehend abgeschlossen. Änderungen und Ergänzungen können im Projektverlauf jedoch weiterhin vorgenommen werden. Die nachfolgenden Ergebnisse sind somit als vorläufig zu betrachten.

Vorgehensweise

Bei der Betrachtung von Potenzialen ist zu beachten, dass nicht alle theoretischen Potenziale auch tatsächlich erschließbar sind. Werden technische und wirtschaftliche Rahmenbedingun-gen berücksichtigt, grenzt sich das theoretische Gesamtpotenzial im Laufe der Untersuchun-gen und nachfolgenden Planungen immer weiter auf das erschließbare Potenzial ein. Die nachfolgend aufgezeigten Potenziale sind vorwiegend als theoretisch/technische Potenziale zu verstehen.

Unter dezentraler Wärmeerzeugung werden nachfolgend Heizsysteme im/am Gebäude, zur Versorgung des Gebäudes selbst, verstanden (bspw. Heizkessel oder Wärmepumpen).

Unter zentraler Wärmeversorgung wird nachfolgend die Wärmeerzeugung in Verbindung mit der Wärmeverteilung mittels Wärmenetz verstanden.

Bedarfssenkung durch Steigerung der Energieeffizienz der Gebäude

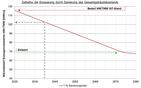

Die Einsparung des Wärmebedarfs durch Verbesserung des Wärmeschutzes und der haustechnischen Anlagen stellt ein bedeutendes Potenzial dar, das jedoch nur über einen sehr langen Zeitraum vollständig auszuschöpfen ist. Durch Effizienzmaßnahmen konnte ein mögliches langfristiges Einsparpotenzial für Wohn- und Nichtwohngebäude von ca. 42 % ermittelt werden. In der Projektsteuerungsgruppe wurde eine durchschnittliche Sanierungsrate von 1,0 % abgestimmt. Wie in der nachfolgenden Abbildung dargestellt lässt sich mit der abge-stimmten Sanierungsrate eine Einsparung von ca. 11,3 % bis 2040 erreichen. Dies entspricht unter Berücksichtigung von Wohn- und Nichtwohngebäuden eine absolute Einsparung von 13,1 GWh bis 2040. Die nachfolgende Grafik zeigt die Erreichung des errechneten Ziel-Wärmebedarfs in Abhängigkeit der Sanierungsrate.

Erfassung lokaler erneuerbarer Potenziale zur Wärmeversorgung

Nachfolgend sind die lokalen erneuerbaren Potenziale zur Wärmeversorgung in der Stadt Mengen aufgezeigt.

Solare Wärmebereitung auf Dachflächen

Zur Potenzialermittlung der dezentralen solaren Wärmebereitung wurde auf das Solardachka-taster des LUBW zurückgegriffen. Wie in der nachfolgenden Abbildung zu sehen, stellt das Solardachkataster die Eignung und potenziellen Erträge dachflächenscharf dar.

Für die solare Wärmeerzeugung können solarthermische Anlagen oder Photovoltaikanlagen in Verbindung mit elektrischen Wärmebereitern (Power-to-Heat) genutzt werden. Zur Ab-schätzung des Potenzials wurden Wärmebedarfe der einzelnen Gebäude der potenziellen solaren Erzeugung gegenübergestellt. Insgesamt beläuft sich das ermittelte Potenzial zur Wärmebereitung aus Solarenergie auf geeigneten Dachflächen auf ca. 8,5 GWh/a.

Solare Wärmebereitung auf Freiflächen

Die solarthermische Wärmebereitung auf Freiflächen eignet sich zur Speisung von Wärme-netzen. Solarthermische Freiflächen-Anlagen werden meist mit Wärmespeichern in bivalen-ten Wärmeerzeugungsanlagen betrieben. Die Solaranlage dient meist zur Grundlastdeckung.

Gut geeignete Potenzialflächen sind in i.d.R. Konversionsflächen und Seitenrandstreifen von Autobahnen und Schienenwegen. Generell eignen sich ebenso landwirtschaftliche Flächen, hierbei ist allerdings eine mögliche Flächenkonkurrenz durch bspw. Lebensmittelproduktion zu beachten.

Das Potenzial zur zentralen Wärmebereitung mittels Freiflächen Solarthermieanlagen und Einspeisung in ein mögliches Wärmenetz wird aufgrund der nötigen Standortnähe zu künfti-gen Wärmenetzen erst bei Identifikation von voraussichtlichen Wärmenetzgebieten in der Projektphase „Zielszenario“ quantifiziert.

Oberflächennahe Geothermie

Unter Oberflächennaher Geothermie wird die Wärmeerzeugung mithilfe der Wärme aus dem Erdreich verstanden. Diese kann als effiziente Wärmequelle für Wärmepumpen genutzt wer-den. Nutzbar ist diese für die zentrale Versorgung von Wärmenetzen (Erdwärmefelder) oder in dezentralen Anlagen zur Versorgung einzelner Gebäude. Technisch wird die Erdwärmenut-zung mithilfe von Erdkollektoren oder Erdwärmesonden (bis 400 m Bohrtiefe) umgesetzt. Einschränkungen der Erdwärmenutzung werden vor allem durch den nötigen Flächenbedarf verursacht. Die Potenziale zur dezentralen Wärmeerzeugung aus oberflächennaher Ge-othermie wurden innerhalb der Grundstücksgrenzen unter Berücksichtigung der durch Ge-bäude bebauten Flächen und Zuschlägen für weitere Flächenversiegelung ermittelt

In der nachfolgenden Grafik ist der potenzielle Wärmeertrag mit Erdwärmesonden in Verbin-dung mit Wärmepumpen (blau) für Wohngebäude, dem Wärmebedarf pro Baublock (rot) mithilfe von proportionalen Symbolen gegenübergestellt.

Die Standortbewertung zur wasserrechtlichen Erlaubnisfähigkeit des ISONG Baden-Württemberg wurde berücksichtigt. Ausschlussgebiete für die Nutzung von Erdwärmesonden im Plangebiet liegen nur in Teilen von Rosna, aufgrund von Wasser- und Heilquellenschutz-gebieten, vor. Das abgeschätzte technische Potenzial beträgt ca. 46 GWh/a.

Das Potenzial zur zentralen Wärmebereitung mittels Erdwärmesondenfeld und Einspeisung in ein mögliches Wärmenetz wird aufgrund der nötigen Standortnähe zu künftigen Wärmenet-zen erst bei Identifikation von voraussichtlichen Wärmenetzgebieten in der Projektphase „Zielszenario“ geprüft.

Grundwasser

Die Wärmegewinnung aus Grundwasser als Form der oberflächennahen Geothermie ist au-ßerhalb von Wasserschutzgebieten grundsätzlich möglich und v. a. für Neubaugebiete oder für Netze im Bestand sinnvoll. In der nachfolgenden Grafik ist das Planungsgebiet nach Er-giebigkeit des Grundwasservorkommens eingestuft.

Das Grundwasservorkommen auf Mengener Gemarkung wird im nördlichen als auch im südöstlichen Teil als „meist ergiebig“ eingestuft. Lediglich der Stadtteil Rulfingen ist als „weni-ger oder wechselnd ergiebig“ ausgewiesen. In der Praxis müssen Probebohrungen und Mes-sungen durchgeführt werden, bevor mit der Energiequelle lokal geplant und erschlossen wer-den kann. Es können kleinräumig große Unterschiede in der Nutzbarkeit auftreten. Die Grundwassernutzung ist grundsätzlich genehmigungspflichtig.

Quelle: Geoportal.de https://www.geoportal.de/map.html?map=tk_01-grundwasservorkommen, abgerufen am 01.07.2025

Abwasserwärme

Abwasserwärme kann sowohl aus dem Abwasserkanal als auch aus dem Auslauf der Kläranalage genutzt werden. Mit Wärmetauschern wird dem Abwasser am Ablauf der Kläranlage Wärme entzogen und als effiziente Quelle für eine Wärmepumpe eingesetzt. Diese Art der Wärmeerzeugung ist für die zentrale Einspeisung in Nah- und Fernwärmenetze sehr gut geeignet. Das nutzbare Wärmepotenzial am Ablauf der Kläranlage des Klärwerks im Süden von Mengen wird auf ca. 2 GWh/a abgeschätzt.

Die Abwasserwärmenutzung aus dem Abwasserkanal ist für Inselnetze oder für die Versorgung von großen Gebäudekomplexen gut geeignet. Eine Abwasserwärmenutzung ist je nach Kanalbauweise ab einer Kanaldimension von ca. DN 800 geeignet. Kleinere Dimesnionen sind aufgrund von Platzmanagel für den Wärmetauscher und dem zu erwartenden geringen konstanten Volumenstrom als Wärmequelle für eine Wärmepumpe in der Regel ausgeschlossen. Weiter ist ein genügend großer Abstand zur Kläranlage zu beachten, um eine thermische Regeneration des Abwassers durch das Erdreich zu gewährleisten. Durch den Abstand kann die Beeinflussung der biologischen Reinigung der Kläranalge als auch der thermischen Nutzung am Ablauf der Kläranlage entgegengewirkt werden. Die Abwasserpotenziale unterliegen Einschränkungen, wie bspw. dem Zustand und der Bauweise des Abwasserkanals und dem konstanten Trockenwetterabfluss und müssen im Einzelfall beurteilt werden.

Erzeugung von Klär- und Biogas

Die Potenziale zur Klärgasgewinnung, durch Klärschlammfaulung, in der Kläranlage Mengen sind ausgeschöpft. Das erzeugte Klärgas wird zum Betrieb der Blockheizkraftwerke und somit zur Strom- und Wärmeerzeugung für die Eigennutzung an der Kläranlage eingesetzt.

Die Verwertungswege von biologisch verwertbaren Abfällen der Stadt Mengen sind etabliert. Von freiwerdenden Kapazitäten ist in naher Zukunft nicht auszugehen.

Auf Mengener Gemarkung liegen drei landwirtschaftliche Biogasanlagen. Alle betreiben Blockheizkraftwerke zur Strom- und Wärmeerzeugung. Der Wärmeüberschuss einer der Biogasanlagen wird derzeit für die Klärschlammtrocknung der Kläranlage genutzt. Im Rahmen der fortlaufenden Akteursbeteiligung werden derzeit mögliche freie Potenziale und Einbindung in die Wärmeversorgung, bei dem Fortbetrieb der Biogasanalgen, geprüft.

Wärmenutzung von Oberflächengewässern

Oberflächengewässer können zur Wärmebereitung als effiziente Quelle für Wärmepumpen eingesetzt werden. Bei der Wärmeauskopplung aus Fließgewässern werden meist Bauwerke errichtet, welche als Bypass zum Flussverlauf dienen. Das abgeleitete Wasser wird durch einen Wärmetauscher geführt und Wärme entzogen. Der Schutz der Gewässerökologie steht an erster Stelle. Dies wird durch eine entsprechend geringe Ableitung eines Teilstrom in Verbindung mit geringer Abkühlung sichergestellt. Für die Errichtung eines Bypass-Systems sind entsprechende Bauwerke nötig. Diese sind vor allem an bereits bestehenden Bauwerken (Kanaleinläufen, Staustufen etc.) genehmigungsfähig. Potenziale wurden für die Donau auf Höhe der Staustufe Blochingen ermittelt. Unter Entnahme des Teilvolumenstroms in Höhe von ca. 10 % und einer Abkühlung von 3 K konnte eine potenzielle Wärmemengen (in Verbindung mit einer Wärmepumpe) von 7 GWh/a ermittelt werden.

Industrielle Abwärme

Unvermeidbare Abwärme aus Prozessen kann in Nah- oder Fernwärmenetze eingespeist oder zur Erzeugung von Kälte eingesetzt werden. Darüber hinaus ist die Nutzung auf Quar-tiersebene möglich. Für die Erhebung der möglichen Wärmenutzung von unvermeidbarer Abwärme wurden relevante Akteure identifiziert. Diese wurden mittels Fragebogen kontaktiert oder direkt angesprochen. Im Rahmen der Abfrage konnten zwei Betriebe ermittelt werden, welche nach eigenen Angaben nutzbare Abwärme zu Verfügung haben. Inwiefern diese mög-licherweise in ein Wärmenetz eingespeist werden kann, wird im Rahmen der weiteren Ak-teursbeteiligung weiter abgestimmt.

Synthetische Gase

Von einer flächendeckenden überregionalen Verfügbarkeit von erneuerbar erzeugten synthe-tischen Gasen ist derzeit nicht auszugehen. Prinzipiell ist die lokale Erzeugung synthetischer Gase mittels Power-to-Gas Anlagen möglich, aus technischen und v. a. wirtschaftlichen Gründen dürften Brenn¬stoffe aus diesen Verfahren kurz- und mittelfristig jedoch ausschließ-lich für die Sektoren Verkehr und Industrie (Hochtemperaturprozesse) zur Anwendung kom-men.

Umweltwärme Luft

Elektrisch betriebene Wärmepumpen, die Außenluft als Wärmequelle nutzen, stellen eine – im Verhältnis zu Wärmepumpen mit anderen Quellen – leicht zu realisierende Wärmeerzeu-gung, jedoch mit verringerter Effizienz, dar. Herausforderungen entstehen durch die Schalle-missionen der Außeneinheit und den Flächenbedarf. Durch Wärmepumpen wird eine zusätz-liche Belastung für das Stromnetz verursacht. Daher ist die Nutzung effizienter Quellen (Erd-wärmesonden, Abwasserwärmetauscher) für Wärmepumpen zu bevorzugen. Bei dezentralen Systemen eignen sich Wärmepumpen am besten für Objekte mit geringerem Wärmebedarf und niedrigen Vorlauftemperaturen, können aber zunehmend auch für durchschnittliche Be-darfe und Temperaturen im Bestand eingesetzt werden. Günstig ist außerdem lokal, z.B. aus PV-Anlagen, erzeugter Strom, der zumindest teilweise für den Betrieb der Wärmepumpe ge-nutzt werden kann. Ein Potenzial kann nicht quantifiziert werden, da der Einsatz unter ge-nannten Herausforderungen immer möglich ist.

Gegenüberstellung erfasster Potenziale

Die nachfolgende Grafik zeigt die Höhe der jeweils ermittelten lokalen Potenziale innerhalb der Gemarkungsgrenzen der Stadt Mengen auf.

Hierbei ist zu beachten, dass die einzelnen Potenziale nicht einfach aufsummiert werden kön-nen, um den Bedarf zu decken. Zu beachten ist zudem, dass die Potenziale ggf. untereinan-der konkurrieren und nicht technisch oder wirtschaftlich gleichwertig erschlossen werden können. Vor der Nutzung der genannten Potenziale können im Einzelfall weitere Untersu-chungen zur technischen und wirtschaftlichen Realisierbarkeit notwendig werden.

Ansprechpartnerin

In der Stadtverwaltung Mengen ist Frau Cornelia Hund für das Thema zuständig. Sie ist per Mail (cornelia.hund@mengen.de oder telefonisch unter 07572-607 300 erreichbar.